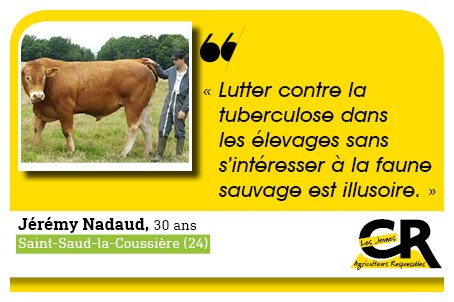

Après une journée de repos et un transfert de Chambéry en Dordogne, le peloton devra rallier pour cette 10e étape du Tour de France Périgueux à Bergerac. Une étape 100 % Dordogne qui nous permet de nous arrêter chez Jérémy, jeune éleveur de limousines à Saint-Saud-la-Coussière (24).

A 30 ans, Jérémy est agriculteur avec sa compagne et son beau-père. Fils d’agriculteurs de Haute-Vienne, il est aujourd’hui naisseur engraisseur en race limousine. Sur la ferme, ils comptent 170 vêlages par an et travaillent 210 hectares essentiellement en herbe, céréales et maïs auto-consommés. Une partie de la production est commercialisée en vente directe (majoritairement en caissettes et via un magasin de producteurs). Cela représente environ 20 à 25 animaux par an, des veaux rosés ou des jeunes vaches. L’activité est gérée par sa compagne.

Qu’est-ce qui vous a amené à vous installer ?

Après un BTS PA et une licence professionnelle en agroalimentaire au lycée Les Vaseix à Limoges, j’ai travaillé quelques temps en Dordogne au sein de la coopérative Univia (Périgord Bétail) en tant que technico-commercial (achat d’animaux) puis responsable commercial. Nous avions en tête, avec ma compagne, de nous installer (elle est aussi fille d’agriculteur) et un jour, une opportunité s’est présentée : une ferme à proximité de celle de mes beaux-parents se libérait. Nous avons pesé le pour, le contre et nous avons décidé de nous lancer. Notre première démarche a été de rencontrer le banquier pour envisager les différentes possibilités. Très vite, nous avons constaté que le projet, entre la charge de travail et l’investissement, nécessitait que nous nous installions tous les deux.

Votre parcours d’installation a-t-il été compliqué ?

Une fois l’accord de principe de la banque obtenu, nous avons pris rendez-vous avec le conseiller installation de la chambre d’agriculture. Je dois dire que nous avions un a priori assez négatif, mais cela c’est bien passé. Il a joué carte sur table dès le début en nous demandant d’être rigoureux sur les éléments à transmettre. Je peux même dire que le prévisionnel que nous avons établi ensemble est très proche de la réalité, si ce n’est un EBE plus élevé, mais il reflète le fait que nous avons beaucoup travaillé. Et ensuite les démarches ont pu débuter : constitution du Gaec à trois, avec rachat d’une partie du capital social au père de ma compagne, puis rachat par le Gaec de la ferme voisine.

Combien avez-vous dû investir au départ ?

L’investissement est très lourd : 200 000 € de capital social, puis 500 000 pour la ferme (cheptel, bâtiment et matériel, le foncier étant en location). Depuis notre installation début 2015, seuls deux projets similaires, quoique légèrement inférieurs, ont été financés par les caisses locales. C’est inquiétant dans un secteur comme le nôtre, ou l’élevage est l’activité agricole principale. Qu’en sera-t-il de cette activité si la situation perdure ? Les autres projets d’installation représentent des investissements bien plus faibles. Pour le foncier, nous avons repris 85 des 140 hectares, pour ne conserver que les parcelles à proximité de l’exploitation familiale, et ainsi laisser celles éloignées aux autres éleveurs du secteur. Nous sommes dans un secteur assez dense puisque notre commune compte encore une trentaine d’éleveurs.

Avez-vous perçu des aides à l’installation ?

Oui. Grâce à nos parcours personnels et professionnels, nous n’avons pas trop eu de difficultés pour les avoir. Et il faut le souligner : nous avons aussi été soutenus localement. Pour notre PPP, nous avons suivi le stage 21h et un stage complémentaire de deux jours pour élaborer notre PDE. Ce stage nous a peu apportés, d’autant plus que nous étions une quinzaine de jeunes aux profils et projets très différents. Je serais curieux de voir aujourd’hui ce qu’ils sont devenus... En revanche, le stage PDE avec deux techniciens de la chambre d’agriculture a été utile.

Au bout de deux ans, quel bilan tirez-vous de votre installation ?

La première année, nous avons dû faire face à une hausse de la mortalité : mélanger deux troupeaux, même issus d’un même secteur, est difficile. Malgré cela, nous nous en sortons bien. Par contre, nous avons une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête : notre département compte plusieurs cas de tuberculose (25 à 30 cas) dont 9 sur la commune. Si nous étions touchés par cette maladie, je ne sais pas comment nous passerions le cap de recréer un troupeau de 170 mères issues de différents élevages, avec un tel mélange de microbisme.

Tu t’engages beaucoup sur ces problématiques sanitaires.

Oui, c’est vrai. Après mon installation, je m’y suis très vite intéressé. C’est une problématique très pesante pour moi : si notre élevage est touché pendant les cinq premières années d’installation, économiquement, ce sera une grosse galère. Le pire qu’il pourrait nous arriver serait un désengagement local de l’État, qui pourrait sacrifier une partie de la France pour conserver le statut « indemne de tuberculose ». Comme 85 % des cas sont survenus en Nouvelle Aquitaine (16, 17, 24, 40, 47, 64 et 87), ils pourraient le faire. Ce serait dramatique pour nous ! J’ai intégré le bureau du GDS, surpris mais content de voir un jeune s’engager. Cela me permet d’avoir des informations, de défendre les éleveurs sur certains dossiers face la DDCSPP pour régler les problèmes. Notre maillage départemental nous permet de faire remonter les problèmes. Parallèlement, je participe à un mouvement asyndical communal qui a vocation à lutter contre le développement de la tuberculose dans la faune sauvage. Lutter contre la tuberculose dans les élevages sans s’intéresser à la faune sauvage est illusoire : de nombreux animaux sont porteurs et vecteurs de la maladie. Nous avions obtenu des mesures de chasse (prélèvement de 260 grands cervidés avec analyse obligatoire). Elles ont été retoquées par la DGAL en raison d’un manque de financement. C’est aberrant : toute la commune (donc 2 000 mères) est en suivi renforcé, ce qui induit des analyses obligatoires. C’est une disposition bien plus coûteuse, mais inutile si on ne s’occupe pas des foyers chez les animaux sauvages.

Pourquoi le syndicalisme ?

Je me sens à ma place dans une réunion CR, bien que le syndicat soit peu présent dans mon secteur. Ce que j’aime, c’est que l’on y entend d’autres discours, qui permettent d’envisager son travail autrement. Par exemple, à ma première AG, j’ai assisté à l’intervention d’un directeur de GMS sur la thématique de la commercialisation en local, pour gagner de la valeur ajoutée en supprimant les intermédiaires. J’essaie de prendre des responsabilités au sein de la CR ; je suis devenu administrateur, j’organise des réunions de secteur… Mais il faut lutter contre l’image négative qu’a aujourd’hui le syndicalisme, après des années de "travail" de la FNSEA. En Dordogne, le paysage syndical est simple : il y a soit la FNSEA/JA, soit la CR. La Confédération Paysanne est quasi absente. Parmi les collègues à qui je parle de syndicalisme, il y a pour moi trois profils type : - ceux qui viennent à une réunion et me remercient ensuite car ils ont trouvé cela intéressant ; - ceux qui sont tellement dégoûtés qu’ils ne veulent plus entendre parler de syndicat ; - ceux qui ne savent pas trop, mais dont on sent qu’ils ont été interpellés par le discours. Il faudra les convaincre au moment des élections. Faire du syndicalisme en Dordogne n’est pas facile : notre département est grand, les infrastructures routières peu développées. Mais il y a du potentiel. Reste pour moi à concilier mon activité syndicale avec ma vie professionnelle et personnelle.